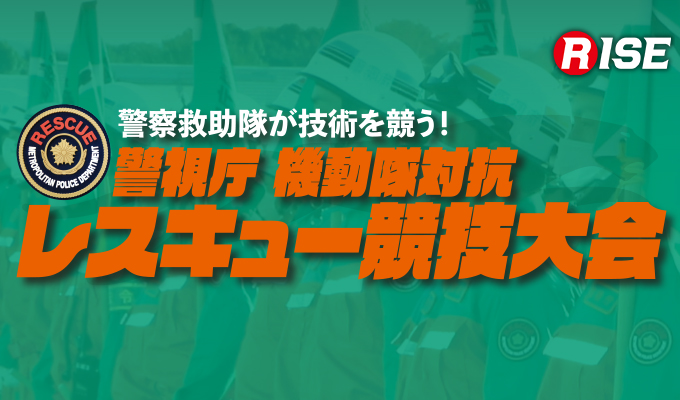

警視庁 機動隊対抗レスキュー競技大会 2021

警視庁では人命救助のスペシャリスト集団として、昭和47年に機動隊の中に「機動救助隊」を発足。救助技術の向上や士気の高揚を目的に昭和56年より「機動隊対抗レスキュー競技大会」を開催している。令和3年11月15日には東京都立川市にある総合警備訓練場において「令和3年度機動隊対抗レスキュー競技大会」が実施され、10ある機動隊から選抜された隊員約200名が参加して日頃鍛えぬいた救助の技を競い合った。

警視庁では人命救助のスペシャリスト集団として、昭和47年に機動隊の中に「機動救助隊」を発足。救助技術の向上や士気の高揚を目的に昭和56年より「機動隊対抗レスキュー競技大会」を開催している。令和3年11月15日には東京都立川市にある総合警備訓練場において「令和3年度機動隊対抗レスキュー競技大会」が実施され、10ある機動隊から選抜された隊員約200名が参加して日頃鍛えぬいた救助の技を競い合った。

大会では大きく分けて4つの訓練競技が実施される。まず行われるのが登はん競技で、会場にある実際の建物の壁面約18mをロープの摩擦により登る。方法としては消防救助操法における「フットロック登はん操法(三)」に相当するもの。登はん員の足にロープを2回巻き付け、補助員がそのロープにテンションをかけて登はんをサポートする。渡橋競技は5名1チームによりリレー方式で実施。警備車両の車上に展張した20mのロープを、往路がモンキー、復路がセーラーにて渡る。

続いて行われるのが工作資器材操作競技。内容は単に資器材を操作するのではなく、要救助者のもとへ到達し、救出するまでの一連の流れをイメージした構成となっており、これを複合団体種目としてリレー方式で行う。最初は進入をイメージし、隊員2名が三連はしごの伸梯・縮梯を実施。次は行く手を阻む障害物の除去として、チャップスを着装した隊員によりチェーンソーを用いた木材の切断が行われる。続けて、ロープレスキューの要素として障害物(重量物)を除去するためのシステムを設定(実際の引き込みや除去などは行わない)。最後に隊員3名が空気呼吸器を着装し、バスケット担架により要救助者(ダミー)を救出する。工作資器材操作競技はその時々の災害事例を考慮して内容が構成されるが、本大会では新型コロナ対策として競技中の密を避ける配慮もなされた。

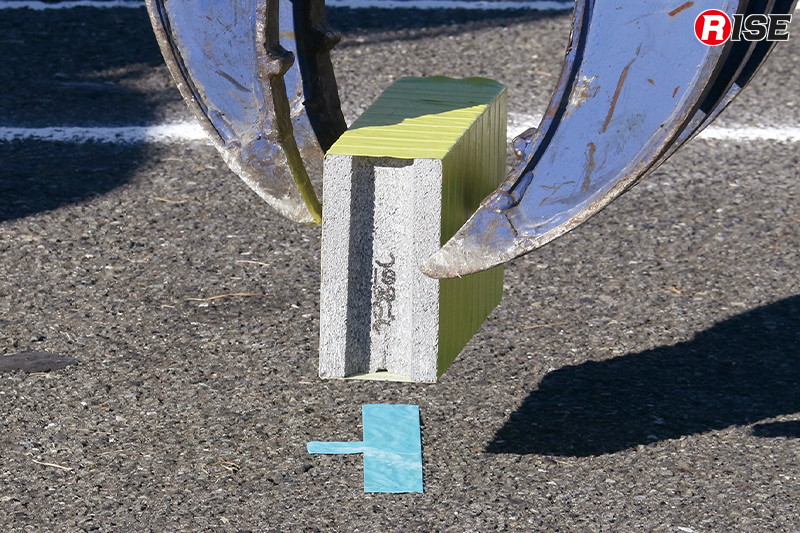

大会最後の種目が重機操作競技だ。近年では大規模自然災害が続発しており、重機の必要性が強く認識されるようになっている。警視庁では以前より各機動隊で重機を運用しており、災害救助現場でのさらなる活用を目指し技術の習熟が図られているところだ。競技では災害用パワーショベルのつかみ機を使用し、タイヤ、コンクリートブロック、木材などを一定の高さ、あるいは障害物を回避しながら移動する。単純な内容に思えるが、実際重機によりこれを行うには物をつかむ際の絶妙な力加減、3次元的な操作を行わなければならず、操縦者の技術と集中力が必要とされる。隊員らは重機を自らの手足のように扱い、繊細で細やかな動作により障害物除去を行った。

大会最後の種目が重機操作競技だ。近年では大規模自然災害が続発しており、重機の必要性が強く認識されるようになっている。警視庁では以前より各機動隊で重機を運用しており、災害救助現場でのさらなる活用を目指し技術の習熟が図られているところだ。競技では災害用パワーショベルのつかみ機を使用し、タイヤ、コンクリートブロック、木材などを一定の高さ、あるいは障害物を回避しながら移動する。単純な内容に思えるが、実際重機によりこれを行うには物をつかむ際の絶妙な力加減、3次元的な操作を行わなければならず、操縦者の技術と集中力が必要とされる。隊員らは重機を自らの手足のように扱い、繊細で細やかな動作により障害物除去を行った。

いつどこで発生するかわからない大規模災害に備え、人命救助の一翼を担う機関として、警視庁ではレスキュー技能の維持向上を目指し取り組みを続けている。

◣◥◣◥ 警視庁の救助体制 ◣◥◣◥人命救助活動といえば消防組織のイメージが強いが、大規模自然災害が多発する昨今では警察機関が設置する救助部隊が活動するシーンを目にする機会も多くなっている。また、国際緊急援助隊・救助チームは警察・消防・海上保安庁に所属する隊員により構成されている。このように日本における「人命救助」の重要な役割を担うのが警察の救助部隊である。 警視庁では、各種災害に迅速に対応するため、警視庁特殊救助隊をはじめ、機動隊に「機動救助隊」「水難救助隊」「山岳救助レンジャー」などを編成しているほか、各警察署にも「警察署救出救助部隊」を編成するなどして、万全の備えを行っている。 |

登はん競技

登はん員3名、補助員1名によりリレー方式で実施。登はん員の足にロープを2回巻き付け、いわゆる「フットロック登はん」により約18mの壁面を登る。

渡橋競技

警備車両の車上に展張した20mのロープを往路がモンキー復路がセーラーの2種類の方法で往復する。

工作資器材操作競技

リレー方式で三連はしごの伸梯・縮梯、チェーンソー及びノコギリによる木材の切断、要救助者の担架搬送等の指定種目を行う複合団体種目。

重機操作競技

災害用パワーショベルのつかみ機を使用し、障害物(タイヤ、コンクリートブロック、木材)を指定された方法で移動。救助活動で求められる繊細な重機操作が試される。

| 本記事は訓練などの取り組みを紹介する趣旨で製作されたものであり、紹介する内容は当該活動技術等に関する全てを網羅するものではありません。 本記事を参考に訓練等を実施され起こるいかなる事象につきましても、弊社及び取材に協力いただきました訓練実施団体などは一切の責任を負いかねます。 |

取材協力:警視庁

写真・文:木下慎次

初出:2022年04月 Rising 春号 [vol.25] 掲載