救急車運転講習会

株式会社ベルリング

代表取締役 山木拓磨氏

消防機関では各所属において安全運転講習などを実施しているが、その内容については統一的なカリキュラムもなく、基本的な内容を各機関・所属が独自のやり方で実施するに留まっている。また、消防職団員が行う運転に特化したものとしては、茨城県にある自動車安全運転センターの安全運転中央研修所で実施されている「消防・救急緊急自動車運転技能者課程」があるが、こちらは4日間の宿泊研修であるため簡単に受講するのは難しい。新たに始まった「救急車運転講習会」は、これらの講習の中間に位置するような内容で、1日で救急車の運転に特化した内容を集中的に学ぶことができるというものだ。

勝又自動車株式会社

代表取締役社長 勝又隆一氏

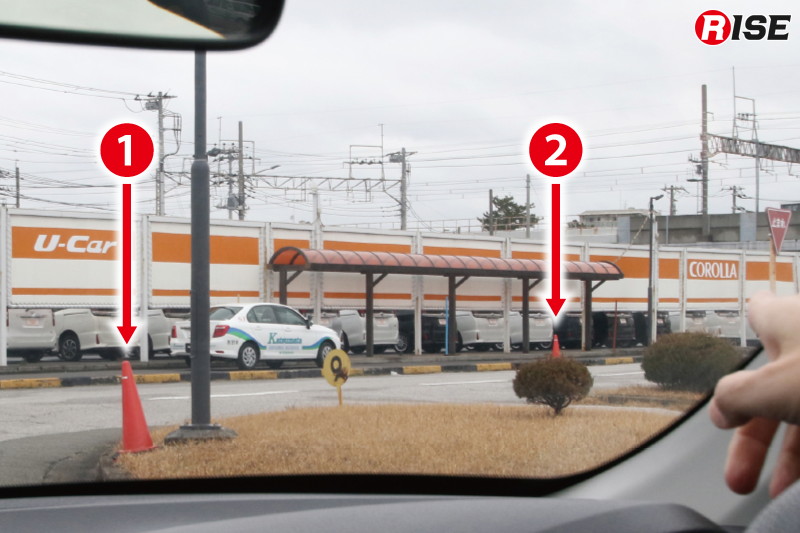

2024年3月6日に開催された講習会には、千葉県の柏市消防局と流山市消防本部から消防職員が参加。まずは教習車により講習がスタート。最初はインストラクターが行うデモ運転を、受講者は助手席で見取る。スピードを出してコーナーに進入するが、直前の減速と的確なコース取りにより車体は安定してコーナーを通過していく。続けて受講者が運転を交替。正しいドライビングポジションについてレクチャーを受けると発進し、コーナー進入時のブレーキのタイミングやハンドル操作、視線の置き方などが、マンツーマンで指導される。

救急車によるスラローム走行の訓練。

救急車は迅速さと安全性だけでなく、搬送時には制振性も要求される。この講習では安全で確実に走り、曲がり、止まる技術を学べるのはもちろん、その技術が「揺れ」の回避に直結し、傷病者の負担軽減を図ることができる。また、今までは制振性を意識すれば減速や低速走行といった選択肢しかなかったが、機関員の運転技術向上により適切な加減速やハンドリングで揺れを抑えることができるようになり、病院到着時間の短縮や車内での救命処置の行いやすさを実現できるようになる。つまり、運転技術の向上が救命率の向上にも繋がるということだ。

ベルリングではハード面として「揺れない救急車」の提供に注力するとともに、今後は運転講習というソフト面からのアプローチを行うことで、トータルサポートによる救急活動の質の向上に協力していきたいという。

ありそうでなかった救急車に特化した運転技術向上に関するプログラム。極度の緊張を強いられる救急機関員の心的負担軽減にも寄与するものとして、今後の展開に注目が集まっている。

| 本記事は訓練などの取り組みを紹介する趣旨で製作されたものであり、紹介する内容は当該活動技術等に関する全てを網羅するものではありません。 本記事を参考に訓練等を実施され起こるいかなる事象につきましても、弊社及び取材に協力いただきました訓練実施団体などは一切の責任を負いかねます。 |

取材協力:株式会社ベルリング/Katsumata Mobility Labo

写真・文:木下慎次

初出:2024年7月 Rising 夏号 [vol.34] 掲載