Fire Control Boxを用いたトレーニングを知る!!

建物火災において、区画構造と火点の関係性や火煙の流動伝播に及ぼす影響、開口部が換気に与える影響など、日本の消防においては深く学ぶ機会が少ないのが現状だ。しかし、近年の建物は構造も変化し、高気密・高断熱化が進んでいる。火災防ぎょにおいては炎や煙、空気を的確にコントロールして対処しなければ、防ぎょ活動そのものが火災の拡大、要救助者や活動隊員の生命を脅かす原因となりかねない。 そうした中、アメリカにてスタンダードな教育訓練手法として普及しているのが「ドールハウス」だ。人形の家や一定の縮尺で作られた模型の家を指す「ドールハウス」。模型の家を燃焼させ、開口部の変化により火点や煙、空気がどのような性状を見せるか、また、ドアコントロールの方法や効果、さらには人命検索や延焼防止などについて、リアルに学ぶことができる。この教育訓練手法はアメリカ・スタンフォード消防局に勤務するキャプテンのマット・パルマー氏が考案したもの。現在では全米の各消防本部・署所、消防学校の初任教育などで活用されている。

日本でも注目

切り出したコンパネを組み合わせファイヤーコントロールボックスを作成。

ボックス作成

今回の勉強会は板野東部消防組合消防本部の協力の元、第一消防署の訓練場にて実施された。

ファイヤーコントロールボックスを用いたトレーニングは主役のボックス作成からスタート。図面通りにパーツを切り出し(写真1)、自分たちの手で組み立てていく(写真2)。パーツ同士をしっかりと接合し気密性を高めるため、ボンドをしっかりと使用(写真3)。さらにコーススレッドを打ち込む。

吸気と排気を再認識

4番室の窓のみ開放した状態から1番室~3番室の窓を一気に開放。一吸排気状態だった4番室の窓から勢いよく空気が取り込まれている状況がわかる。

高温になった可燃性ガスをみる!

ファイヤーコントロールボックス(シンプルタイプ)

主催者側が用意したもの。

主催者側が用意したもの。

吸気制限してあえて不完全燃焼を起こさせ、ガスが発生するような構造となっており、中性帯が形成され、ロールオーバーして、フラッシュオーバーへ移行する一連の流れを見ることができる。

また、垂れ壁部分に高温になった可燃性ガスが溜まるので、霧吹きによりガスクーリングを行い、その効果も確認できる。

点火前に概要の説明が行われる。 |

霧吹きにてガスクーリングを実施。 |

1居室をイメージした

1コンパートメントファイヤーコントロールボックス

参加者らが実際に製作した1コンパートメントファイヤーコントロールボックス。

参加者らが実際に製作した1コンパートメントファイヤーコントロールボックス。

名前の通り単純な1居室構造となっており、正面の窓で起こる一吸排気(窓下方が吸気で上方が排気)を容易に確認することができる。

フラッシュオーバーやバックドラフトの確認などができる基本的なボックス。

【バックドラフトの確認】

一吸排気の状態(写真1)。木材特有の黄色い煙が固まりのようになって噴出(写真2)。煙が炎の塊に一瞬で化ける(写真3)。内部からも火炎噴出(写真4)。内部が全面火災となっている(写真5)。

4居室からなる住宅をイメージした

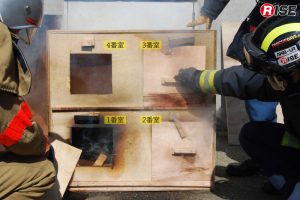

4コンパートメントファイヤーコントロールボックス

参加者らが実際に製作した4コンパートメントファイヤーコントロールボックス。

参加者らが実際に製作した4コンパートメントファイヤーコントロールボックス。

1番室(出火室)~4番室の4室があり、1と2、2と3、3と4の各室がつながる。

窓と室内ドアの開閉や開度により火災を制御。

フラッシュオーバーやバックドラフトはもちろん、ドアコントロールによる吸排気の変化や、現場での無秩序な開口による発生する危険性などを見る事ができる。

【4番室のみ解放から1・3番室解放】

1番室の天井付近に溜まったガスに火が付く(写真1)。同時に4番室も一瞬にして炎に包まれる(写真2)。3、4番室から激しく火煙が噴出(写真3)。高温な1、4番室に炎が見える(写真4)。そのまま火煙の噴出も止まり内部の炎が弱まっている(写真5)。

| 本記事は訓練などの取り組みを紹介する趣旨で製作されたものであり、紹介する内容は当該活動技術等に関する全てを網羅するものではありません。 本記事を参考に訓練等を実施され起こるいかなる事象につきましても、弊社及び取材に協力いただきました訓練実施団体などは一切の責任を負いかねます。 |

取材協力:板野東部消防組合消防本部 / 9PM

写真:伊木則人

文:木下慎次

初出:2018年07月 Rising 夏号 [vol.10] 掲載